© 2006. Esploriamo

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI MODENA

La città di Modena è fra i primi centri industriali (alimentali, costruzioni meccaniche, automobilistiche e chimiche) nonché centro culturale, grazie alla presenza di università fondate nei secoli passati. Quasi il 50% del territorio è pianeggiante, la quota restate è suddiviso per il 17% da colline e per la maggior parte dai monti dell'Appennino. Da ricordare in oltre che Piazza Grande, assieme al celebre Duomo Romanico e alla torre della Ghirlandina, nel 1997 sono stati riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

Il territorio è attraversato da due corsi d'acqua principali che vanno a gettarsi nelle acque del Po: Il Secchia che ha come affluenti il Dolo, il Dragone e il Rossenna; mentre il secondo fiume per importanza è il Panaro che ha come affluenti: Scoltenna, Leo e il Tiepido. I rilievi Appenninici hanno vette che superano anche i 2000 metri: Monte Cimone (2165 m.), Monte Giovo ( 1991 m.), Monte Albano (1694 m.), Monte Cervarola (1623 m.) e Monte Cantiere (1617 m.).

Torre della Ghirlandina - simbolo della città di Modena

Castello di Sestola

Castello delle Rocche - Finale Emilia

Castello di Formigine

Castello di Panzano - Castelfranco Emilia

Castello di Roccapelago - Pievepelago

Castello di Spezzano - Fiorano Modenese

Castello di Montecuccolo - Pavullo nel Frignano

Palazzo dei Pio - Carpi

Rocca di Montefiorino

Rocca di Montese

Rocca di San Felice sul Panaro

Rocca di Vignola

Luoghi Religiosi

Duomo

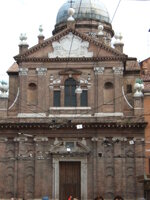

S.Agostino

S,Barnaba

S.Biagio

Tempio Monumentale

S.Lazzaro

Chiesa del Voto

S.Giacomo in Colombaro

S.Maria Pomposa

S.Francesco

Palazzi e Monumenti

Palazzo Comunale

Palazzo Ducale

Ghirlandina

Palazzo dei Musei

Biblioteca Fondazione CRM

Biblioteca Estense

Teatro Comunale

La zona del modenese fu un centro di insediamento umano nel Paleolitico (10.000 anni fa), di quest'epoca si è ritrovata una antica scultura nella zona di Savignano sul Panaro, denominata "la Venere", risalente a 35.000 anni fa. L'età del bronzo fu l'era del sorgere delle Terremare, ma la civilizzazione arrivò con le popolazioni degli Etruschi, per divenire successivamente dominio dei Romani, che istituirono qui un centro militare strategico, costruendo nel 187 a.C. la Via Emilia, la quale permise a Mutina di divenire un centro nevralgico dei commerci tra Roma e le regioni settentrionali. I commerci erano favoriti anche grazie alla grande quantità di canali navigabili, i quali erano tutti messi in collegamento con il Po. Nel 728 Modena subì una violenta inondazione, gli abitanti furono costretti a cercare riparo allontanandosi dalla città per circa 8 km, per andarsi ad insidiare in un paese nelle vicinanze dell'attuale Rubiera: Cittanova, ove i modenesi vi abitarono per 150 anni. Il vescovo Ledoio sul finire dell'800 d.C. ottenne dall'imperatore l'investitura di conte, accentrando così nelle sue mani il potere religioso e politico. Dopo l'inondazione il territorio si presenta paludoso, questo incise fortemente sulla produzione agricola, mentre a pochi chilometri di distanza, a Nonantola, i monaci lavorano per riorganizzare l'assetto della città. Nel XII sec. scoppiò la guerra con Bologna per il possesso dell'abbazia di Nonantola, il conflitto si concluse sfavorevolmente per la città di Modena, questo inclinò i rapporti fra il vescovo e le autorità della città. Nel '200 scoppiarono le rivolte interne fra le fazioni dei Guelfi e Ghibellini che ne impoverirono la città, si arrivò dopo molto tempo a una pace firmata da entrambe le fazione. Successivamente nel 1288 la città si offrì a Obizzo II d'Este. Terminato il periodo filo- imperiale, la città riprese i conflitti con le città vicine: Bologna e Reggio. Nel 1336 fu l'anno in cui ascesero definitivamente al governo della città gli Este, fino al 1796. Le figure di questa casata furono molto importanti per il territorio, soprattutto Borso d'Este il quale ricevette una doppia investitura sia da parte imperiale che papale, il quale divenne duca di Modena, Reggio e Ferrara. Nel XV sec. è la volta del duca Ercole II che si impegnerà nel riassetto delle finanze e urbanistico della città. Alla morte nel 1597 del duca Alfonso II gli succederà il marchese Cesare da Montecchio, il quale però non ebbe il consenso papale che ritirerà l'investitura pontificia, questo farà sì che il nuovo sovrano dovette abbandonare i territori ferraresi trasferendo la capitale a Modena nel 1598. Questo era uno dei periodi più bui della città caratterizzato da una carestia che decimava la popolazione, unita ai canali a celo aperto di scolo delle acque putride, favorirono lo scoppio della peste nel 1630. Francesco III cercò di operare al fine di elaborare una politica che fosse di risanamento dello Stato, dato che quest'ultimo soffriva di pesanti debiti, costruì in oltre un ospedale per la popolazione. Nel 1796-1814 il ducato fu sotto il dominio dei francesi che qui insidiarono il grosso delle truppe. Con la restaurazione il potere tornò in mano agli Este, in questo periodo storico nella città si amplificò la stampa e qui vi nacquero in oltre i moti carbonari ove si legarono i nomi di Ciro Menotti, Vincenzo Borrelli e don Giuseppe Andreoli. I moti carbonari furono indicati come fuori legge, e punibili con la pena di morte, questo fu l'epilogo che toccò a don Giuseppe Andreoli (decapitato) e a Ciro Menotti (uno dei primi industriali del modenese) insieme a Borrelli. Con l'annessione di Modena al Regno d'Italia iniziò un rinnovamento del territorio, si costruì la linea ferroviaria Modena - Sassuolo ( ancora attiva ai giorni nostri) e con essa le prime banche e industrie. Durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale la città subì gravi danni, nel 1944 il Duomo fu bombardato, poi ricostruito nel dopo guerra. Gli anni successivi alla fine del conflitto segnarono un grande cambiamento, le opere di bonifica si moltiplicano, come la canalizzazione delle acque che portò un maggior sfruttamento del suolo, arato e coltivato con tecniche sempre più innovative. La città divenne quindi un grande centro economico industriale ed agricolo, che attraeva a se flussi migratori provenienti dal sud Italia. Anche l'edilizia conobbe il suo momento di fervore, ma fu sempre fatto rispettare il rapporto fra verde pubblico e abitanti, che è anche uno fra i più alti d'Italia, tutto questo ha permesso di non modificare le caratteristiche di vivibilità della città. A tutt'oggi Modena è una delle città a più alto reddito dell'intera penisola.

La città conserva attualmente ben poco della vecchia struttura medioevale, in quanto le mura eretta da Ercole d'Este furono abbattute all'inizio del '900, per far spazio a quartieri residenziali che contrastavano con il centro ancora edificato con le vecchie abitazioni di un tempo.

ECONOMIA

L'economia della città di Modena ha un'agricoltura fiorente con una specializzazione nelle tecniche produttive e polifunzionali soprattutto per la coltivazione di cereali, primizie e foraggio. In oltre è presente la coltivazione di alberi da frutta, fra cui spicca la produzione pregiata di pere, oltre alle ciliegie, susine, pesce, albicocche e mele, negli ultimi anni si è anche sviluppata la floricoltura, mentre il territorio collinare è soprattutto utilizzato per lo sfruttamento vinicolo; importante per il territorio è l'allevamento dei bovini e suini.

Il polo industriale vede come città di maggior rilievo carpi (abbigliamento) e Sassuolo (nel campo della ceramica, chimica, meccanica ed edilizia). Per quanto riguarda il campo dell'industria ceramica è importante rilevare quanto questo polo sia importante, visto che il comprensorio modenese è il primo in Italia per la produzione di piastrelle e rinomato nel mondo per la qualità di questo prodotto. Modena è anche la capitale dei motori, grazie alla presenza sul territorio delle famose case automobilistiche di lusso come Ferrari con annessa la pista di Fiorano, Maserati e Pagani.

L'edificio è dedicato al santo protettore della città S. Geminiano vescovo evangelizzatore morto nel 397 d.C. Il Duomo è opera dell'architetto Lanfranco, la costruzione è un capolavoro del romanico italiano, i cui lavori ebbero inizio nel XI sec. e terminarono nel XIII sec. Accanto al Duomo sorge la spettacolare Torre della Ghirlandina, alta 87m, un esempio dell'architettura Lombarda, mentre dalla parte opposta si apre Piazza Grande. I bassorilievi della facciata sono opera del Wiligelmo come anche i quattro fregi, i quali rappresentano momenti biblici. Nel portale maggiore l'artista si ispirò a ornamenti vegetali per esprimere la vita dell'uomo, e il peccato che lo circonda e che deve evitare, la rappresentazione si sposta verso un'immagine in cui leoni, draghi e altre bestie cercano di avere la meglio sull'uomo. La raffigurazione della vita dell'uomo termina con il bassorilievo inneggiante alla vigna del Signore, premio finale per una vita fatta di fede. Il rosone che troneggia sul frontone d'ingresso e la porta Regia, ornata di marmi cromatici rosati, che da su Piazza Grande sono opera dei Maestri Campionesi All'interno del Duomo vi si può accedere anche mediante le porte laterali: Porta Principi, posta su piazza Grande, è attraverso questo ingresso che vengono fatti entrare coloro che devono ricevere il sacramento dei Battesimo, in quanto la porta vuole essere "Il Principio" della vita di fede, il portale è ornato con basso rilievi raffiguranti la vita di S. Geminiano. La seconda porta detta della Pescheria è collocata nel lato settentrionale ornata con bassorilievi intonati ai dodici mesi oltre che ai racconti del ciclo Bretone e di re Artù. L'interno semplice e austero è diviso in tre navate sorrette da pilastri in cotto, terminante con tre absidi. Il soffitto attuale realizzato a volte sostituì quello precedente a capriate. Il pulpito è decorato con statuette in terra cotta, qui è custodito inoltre un crocefisso ligneo del '300. Nel Duomo sono allestiti due presepi, uno di Antonio Begarelli (1527), mentre l'altro di Guido Mazzoni (1480) è custodito nella cripta dove giace il sepolcro di S. Geminiano.

L'ordine degli eremitani di S. Agostino diede inizio ai lavori di costruzione nel 1338. I lavori si protrassero per molto tempo, tanto che ancora agli inizi del '600 la costruzione del coro non era ancora stata ultimata. Della chiesa gotica rimangono poche tracce, mentre la facciata seicentesca ha lasciato lo spazio a un portale realizzato nel 1835 da Giuseppe Pisani. alla morte del duca Francesco I, Alfonso fece realizzare nella chiesa un apparato funerario ed ornamentale composto da sculture e affreschi, Le pareti in stucco lasciano spazio alle cappelle laterali poco profonde che si aprono con grandi arcate. Nelle nicchie sono custodite le statue di regine e imperatrici imparentate con i d'Este. Il soffitto si presenta rivestito a cassettoni, il quale è dipinto con l'apoteosi di alcuni Santi estensi. Lungo la nevata si snoda una serie di opere di artisti modenesi.

La chiesa fu eretta nel '200 e restaurata nel 1473. I restauri continuarono anche durante il '600, e con questi ultimi la struttura è arrivata sino a noi. le modifiche apportate nei secoli hanno modificato la pianta della chiesa, rendendola più grande, e trasformando l'interno ad un unica navata con tre cappelle laterali. I soffitti affrescati da Sigismondo Caula offrono una illusione ottica, tutto l'arredo barocco è ancora presente, ove spiccano gli intagli lignei, i marmi policromi, l'oreficeria immacolata della statua in argento di S. Francesco da Paola. Le pale d'altare sono cinque : La predica di S. Barnaba, la Crocefissione, S. Francesco da Paola, La Sacra famiglia e l'Immacolata e S. Giovanni Nepomuceno.

La chiesa assunse il titolo attuale nel '700, dopo la demolizione della precedente costruzione. Il complesso monastico dei Carmelitani risale al 1319. Della costruzione trecentesca rimangono le ogive gotiche. Fu ristrutturata nel Rinascimento, la cupola è dipinta con raffigurazioni di evangelisti e la Trinità con al Vergine e Santi in Gloria, al centro della parete absidale è collocata la pala con l'annunciazione di Giovanni Battista Cadebue. Sul terzo altare è posta la tavola del modenese Gian Gherardo dalle catene, il quale rappresenta S. Alberto di Sicilia. Il ricco altare in marmi policromi che orna la quinta cappella è un pezzo unico dell'arredamento del '600. Nella sacrestia si conserva un ciclo di affreschi della prima metà del '600.

L'edificio fu inaugurato il 3 novembre del 1929. Il progetto fu di Domenico Barbanti ingegnere Capo del Comune, il quale lo realizzò a seguito anche delle richieste pervenute dalla curia, l'edificio fu inoltre dedicato a S. Giuseppe. La pianta della costruzione è quadrata, con quattro avancorpi che formano le absidi della croce greca. Sotto il presbiterio ne fu ricavata la cripta, il paramento esterno è in laterizio con un coronamento di lesene e archetti, ritmati da finestre monofore. La cupola monumentale domina la costruzione e sulle altre quattro cupole più piccole, la facciata a capanna è chiusa da due lesene, in oltre quest'ultima è sormontata da un rosone attorno al quale sono disposti i simboli degli evangelisti. I bassorilievi del portale furono realizzati da Adamo e Rubens Pedrazzi nel 1932 , i quali si ispirarono ai santi e la Passione di Cristo. La semplicità dell'interno è esaltata dalle finestre istoriate con evangelisti e santi, nella cappella di destra si trova la tomba dedicata a Natale Bruni, ove è collocato il ritratto del arcivescovo. Nella cripta sono incisi i nomi di 7300 modenesi caduti in guerra.

La chiesa è quello che resta del lebbrosario edificato nel XII sec., costruito ad est della città come luogo di quarantena. Ha una navata unica con abside semicircolare accanto al quale sorge il campanile e una piccola sagrestia. La facciata è a forma di capanna sovrastata da un arco a tutto sesto. Gli affreschi furono eseguiti da Adamo e Agostino setti nel 1523 con la rappresentazione con la vita di S. Lazzaro e della Maddalena, in oltre sono collocati ai lati del portale due riquadri con le effigi della Sacra famiglia e i santi Giovanni Battista e Geminiano.

La chiesa è dedicata alla Vergine a seguito di un voto espresso dalla popolazione locale durante l'epidemia della peste nel 1630. I lavori iniziarono nel 1634. La facciata è in laterizio con sobri ornamenti marmorei, la quale termina con un timpano triangolare. l'edificio è composto da un'unica navata con sei cappelle laterali, l'altare marmoreo incornicia il dipinto del Vannucci. La tela raffigura la presentazione di Gesù al tempio e la Purificazione di Maria.

La chiesa esisteva già nel 1127 ma fu consacrata solo nel 1132. La chiesa fu preposta come luogo di pellegrinaggio in epoca medioevale, in quanto centro di percorso obbligato fra Reggio e Modena. La facciata della costruzione è severa ricostruita nel 1963, questo intervento fece scomparire gli intonaci barocchi. Il campanile è della prima metà del '700. Il soffitto ligneo fu opera eseguita nel 1975, a seguito dell'abbattimento della volta a botte in pietra.

E' una delle chiese più antiche della città, ma della primitiva struttura si possono intravedere alcuni cenni nella facciata. Questa chiesa all'inizio era collocata in un luogo malfamato, e solo con l'intervento urbanistico del Duca Francesco III nel 1773 si riuscì ad emarginare questo fenomeno oscuro della città, cercandolo di emarginare. La chiesa fu opera di restauri a partire dagli inizi del '700 a opera del Muratori, che ne ridisegnò l'interno, collocandovi quattro cappelle poco profonde e costruendo in alto sei tribune, furono ripristinati gli arredi, oggetto di razzie. La buona fede del Muratori furono vane in quanto la chiesa nel 1774 fu adibita a magazzino e le ceneri del donatore furono portate in S. Agostino. La chiesa sarà riaperta solo nel 1814.

Il palazzo comune di Modena è un insieme di costruzioni assemblate fra di loro nel corso dei secoli, a partire dal 1046. Tutti questi edifici avevano come funzione quella amministrativa. L'attuale torre dell'Orologio fu costruita nel '400, in sostituzione della precedente, abbattuta a causa di un terremoto. Cosa si cela all'interno del Palazzo:

- La sala del Fuoco: adorna del fregio del fuoco e arricchita da dipinti di Nicolò dell'Abate, che raffigurano l'assedio di Modena nel 44 a.C. dove su uno sfondo Emiliano si districano le vicende di Marco Antonio, Bruto e Augusto.

- Nel Camerino dei Confirmati è custodito uno dei simboli della città: La secchia rapita un trofeo di guerra, un normale secchio che rappresenta però la gloriosa battaglia vinta contro i rivali bolognesi a Zappolino nel 1325

- La sala del Vecchio Consiglio dove si trovano gli stalli dei Conservatori e il gonfalone dipinto da Ludovico Lana, come ringraziamento per la fine della peste, mentre i dipinti sono opera di Ercole dell'Abate e Bartolomeo Sghedoni.

- Nella Sala degli Arazzi sono esposte le tele settecentesche, le quali raffigurano la preparazione e la firma del trattato della pace di Costanza del 1183.

La Preda ringadora è un blocco marmoreo posto poco dopo l'ingresso al Palazzo dove si esibivano gli oratori, ma era anche il palco di morte dei condannati dopo la sentenza.

La Bonissima è una statua raffigurante l'emblema di una donna, da principio posta al centro della pizza, in seguito spostata nel portico del Palazzo. La leggenda vuole che una nobil donna, Bona, si distinse per la sua bontà verso i poveri, e da questo in suo ricordo fu scolpita questa statua simbolo della Buona Stima.

Il palazzo fu sede della corte Estense, il quale fu costruito per volere di Francesco I d'Este a partire dal 1634, che diede la commessa al romano Avanzini. Tuttavia il Palazzo subì le modifiche degli architetti che si susseguirono per la sua realizzazione come Pietro da Cortona, Bernini e Francesco Borromini, tutte queste personalità realizzarono un'opera unica e invidiabile, esaltando lo stile barocco sobrio ed elegante. La facciata armonica viene esaltata dai marmi cromati, da qui si accede al cortile d'onore che porta allo scalone d'onore. Il salone centrale è affrescato da Marcantonio Franceschini con la rappresentazione dell'incoronazione di Bramante capostipite degli Este. Suggestivo è in oltre il salottino rivestito di oro zecchino, si dici che fu questa la stanza ove Francesco IV firmò la condanna a morte del Ciro Menotti. In oltre questa stanza è composta da pannelli smontabili che consentirono di poter mettere al riparo il tesoro durante i saccheggi e le occupazioni. Nel palazzo è presente anche una lustrissima biblioteca, la quale è possibile consultare previa presentazione di domanda in carta scritta al comandate. Di fronte al Palazzo si apre piazza Roma nella quale fu collocato il monumento a Ciro Menotti 1879 il patriota che organizzò l'insurrezione di "Modena Libera", la statua reggente la bandiera sfida con lo sguardo il palazzo stesso, penetrando attraverso le mura arrivando sino alla stanza ove fu firmata la sua condanna dal duca Francesco.

Attualmente al suo interno risiede l'accademia militare di fanteria e cavalleria, la quale fu collocata nel palazzo a partire dal 1859. Le visite al Palazzo Ducale sono possibili durante il periodo del Festival delle bande Militari a Luglio, il percorso guidato inizia nel cortile d'Onore per poi proseguire nel Museo storico dell'Accademia e negli Appartamenti di Stato, dove si possono ammirare i ritratti della famiglia estense, per poi passare al Salone d'Onore e il settecentesco Salottino d'Oro.

La torre sorge accanto al Duomo ed è il vero simbolo dei Modenesi, questa costruzione alta 86,12 m è ben visibile al viaggiatore da qualunque punto cardinale della città vi si trovi. Il suo nome deriva molto probabilmente dalle due ghirlande di loggette e balaustri che ricoprono la cuspide. Sorse agli inizi del XII sec, e il progetto iniziale prevedeva una pianta quadrata con un rialzo di cinque piani, ma con il passare del tempo si decise di rialzare la torre, per una questione legata soprattutto a una rivalità con le torri di Bologna. I restauri successivi hanno eliminato i caratteri gotici della costruzione stessa. Alla fine del '500 la cuspide fu rialzata nella quale fu costruita la scala lignea elicoidale. Alla fine del secolo scorso sono stati restaurati gli arconi che fanno uniscono la torre al Duomo. La ghirlandina era un luogo oltre che religioso anche politico, nella stanza della Secchia fu posta la "secchia trafugata" ai Bolognesi dopo la battaglia di Zappolino, a tutt'oggi all'interno di questa stanza affrescata con dipinti del '400, è posta una copia del tesoro trafugato ai rivali.

La torre fu adibita anche come archivio comunale e del Capitolo, oltre che come forziere per le argenterie e reliquie del Duomo. Il quinto piano della torre fu il luogo dove risiedevano i "Torresani" coloro che sorvegliavano la città, davano l'allarme alla popolazione, nonché segnalavano al chiusura delle porte della città. Nella cella del sesto piano solo collocate tre campane del XVII sec. e due moderne. Sulla facciata che da sulla piazzetta della torre è posta una lapide marmorea a simboleggiare l'annessione di Modena al Regno d'Italia, sotto alla quale è posta quella in onore dei caduti in guerra. Nel 1997 il Duomo e la Ghirlandina sono stati dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.

Il palazzo settecentesco è collocato in piazza S. Agostino, all'inizio i duchi decisero di costruire un Ospedale che sino al 2005 mantenne la sua funzione, ora spostato per la costruzione del nuovo ospedale civico a Baggiovara, mentre nel 1771 fu edificato di fronte l'albergo dei poveri, oggi sede dei Musei: Museo d'arte Medioevale, Museo civico del Rinascimento, Museo Lapidario Estense, Galleria Estense. Qui è collocata in oltre la Biblioteca Estense.

MUSEO CIVICO

Il Museo conserva le testimonianze della presenza umana nel territorio modenese a partire dal Neolitico, per poi passare all'età del rame, del bronzo sino alla presenza sul territorio degli etruschi, celti e gallici. Le raccolte sono composte da tessuti, armi, ceramiche ecc...

All'interno del Museo sono raccolte svariate collezioni, fra queste spicca quella degli strumenti musicali composta da una sezione a fiato, tastiera a pizzico e ad arco; tale collezione fu donata dal conte Luigi Francesco Valdrighi nel 1892. In oltre qui è collocata l'acqua santiera dove è scolpito il leggendario patto fra il cavaliere e il diavolo. Fra le varie collezioni dislocate lungo il percorso didattico, si possono ammirare le raccolte di fotografia, quelle di grafica di Don Casimiro Bettelli e la raccolta del disegno contemporaneo.

MUSEO LAPIDARIO ESTENSE

Al suo interno ci sono opere scultoree di epoca romanica, tra cui la "Croce della Pietra" che segnava il centro della città: incrocio fra via Farini, via S. Carlo e via Emilia.

MUSEO LAPIDARIO DEL DUOMO

Si possono ammirare frammenti scultorei e affreschi provenienti dal Duomo e dalle cattedrali che lo hanno proceduto.

GALLERIA ESTENSE

La Galleria risulta una fra le più importanti d'Italia, sia per la presenze di opere del livello di Tintoretto, Veronese e Correggio. La Galleria fu inaugurata nel 1884, l'opera di formazione di questo grande complesso artistico è dovuto a anni di ricerca da parte degli Estense, i quali dopo aver perso il ducato di Ferrara dovettero ricostruire il loro ducato a Modena, dove si circondarono di figure illustri nel campo della letteratura e del sapere. Tuttavia quella esposta è una piccola parte di ciò che era il tesoro dei d'Este, a causa della perdita di Ferrara, della vendita di cento pezzi al regno di Sassonia e l'arrivo di Napoleone determinò la perdita di tante opere. All'interno sono possibili ammirare: dipinti, medaglie, ceramiche, gemme e pezzi archeologici. Le maggiori opere si concentrano nel periodo dal XIII al XVIII sec. inglobando l'arte modenese del '400, quella ferrarese e veneta del '500, oltre a quella bolognese del '600. Nell'arte scultorea il pezzo di maggior pregio e quello relativo al busto di Francesco I

Qui è collocato un Telamone e una splendida Madonna col Bambino del XII sec., il busto di Francesco I d'este ad opera del Bernini e la tela di Diego Velasquez.

ARCHIVIO

Attualmente all'interno del Palazzo si trova anche l'archivio storico, che documenta la storia politica e amministrativa a partire da quando la città era libero comune, sino a quando non passò sotto il governo degli Estense. Questo compito di forziere era stato prima affidato alla Ghirlandina fra il '300 e '500 e nell'800 si decide di traslare tutti i documenti al Palazzo comunale, ove all'interno erano riposti i nuovi elenchi, andando così a completare il filo storico della città. Nell'archivio sono custoditi i dodici statutari della comunità e gli statuti delle Arti e dei mestieri. Ma in mezzo a tanta carta si celano anche gli scritti di Alessandro Tassoni, oltre a lettere scritti da Borso e Lionello d'Este, Lucrezia Borgia e Francesco Guicciardini. Il patrimonio racchiuso in queste mura sono di seimila volumi.

BIBLIOTECA ESTENSE

La biblioteca fu trasferita da Ferrara a Modena nel 1598, qui si trovano importanti codici miniati, quali la celebre Bibbia di Borso d'Este, l'archivio muratoniano, incunaboli e l'autografoteca Campori. In oltre qui si custodisce il Dessera decorato con miniature di cantori, musicisti e arpe. Oltre a Modena alcune opere di inestimabile valore sono custodite presso il Museo Benedettino Nonantolano e Diocesiano d'Arte Sacra, ultima roccaforte del sapere.

Il Teatro Comunale fu costruito sotto il governo di Francesco IV, la progettazione fu affidata a Francesco Vandelli nel 1838. Tale edificio doveva rappresentare il decoro della città e la trasmissione delle Arti sceniche. Il teatro fu inaugurato nel 1841. Successivamente ai conflitti mondiali il teatro andò in declino, fino alla sua nuova ascesa negli anni '60. Alla morte del grande Maestro Luciano Pavarotti, il teatro fu intitolato a suo nome il 6 Dicembre 2007.

Luoghi da Visitare nella Provincia di Modena

PERCORSI ESCURSIONISTICI

Nella provincia di Modena è presente un tratto della via Romea che nel Medioevo collegava Nonantola a Fanano, ma che successivamente andò perduta, oggi è un tracciato da poter effettuare in mountain-bike o trekking.

A questa antica strada segnaliamo anche il sentiero Matilde, che dalla provincia di Reggio Emilia si collega con l'Appennino Modenese attraverso il Passo delle Radici. Il sentiero è ben delineato ed è anche percorribile in mountain-bike. La strada inizia da Quara nel Reggiano e continua successivamente arrivando a Romanoro, Rovolo, Frassinoro (qui si trova il monastero Benedettino del XI sec.), sino ad arrivare a Fontanaluccia. Il tratto successivo è quello più impegnativo che conduce sino a monte Roncadello dove si trova il Parco del Frignano. Si ci lascia alle spalle Piandelagotti per raggiungere il Passo delle Radici e proseguire verso San Pellegrino in Alpe per andare oltre i confini della provincia di Modena e attraversare il confine Toscano e continuare il percorso nella provincia di Lucca.

Una strada che oggi è andata perduta, ma che nei secoli passati era molto utilizzata, soprattutto per coloro che dall'Appennino Modenese si dirigevano perso Lucca e Pisa, è la strada Bibulca (nome indicava espressamente il passaggio di soli due buoi). Questa strada fu aperta già ai tempi dei Romani dalla popolazione del Frignano, ma con le invasioni barbariche non fu più utilizzata, in quanto ritenuta troppo pericolosa. si dovette attendere l'arrivo dei Longobardi per vedere riaperta la strada Bibulca, con l'aggiunta dell'apertura del Passo delle Radici. La strada fu molto trafficata successivamente al X sec. quando lungo il suo asse furono edificate l'Abbazia di Frassinoro e l'Ospizio di San Geminiano e di San Pellegrino. Con l'età Moderna e con l'apertura della Via Vandelli e della Via Giardini la strada Bibulca perse di importanza, divenendo solo un percorso escursionistico che dalla valle del Secchia conduce fino a San Pellegrino in Alpe, mettendo in comunicazione alcuni paesi molto importanti dell'Appennino Modenese, come Montefiorino ( dove si trova la Rocca) , Rubbiano ( Pieve di Santa Maria Assunta risalente a prima del X sec.), Frassinoro, arrivando sino al Rifugio Prati Fiorentini dove si trova la Chiesa di San Geminiano, il Parco del Fignano sino all'Apicella delle Radici, raggiungendo in fine l'Alpe di San Pellegrino, dove la via Bibulca si ricongiunge con il sentiero Matilde.

Un'altra strada oggi meta di turismo naturalistico è la via Vandelli, fatta costruire dal Duca Estense nel XVIII sec. e commissionata all'Abate Domenico Vandelli. Questa strada collegava i rilievi dell'Appennino Modenese direttamente con la Garfagnana in territorio Toscano. Il percorso inizia da Serramazzoni dove si possono ammirare: la Pieve di Rocca Santa Maria del IX sec., il Sasso delle Streghe il quale è una colonna di circa 20 m. risalente al periodo del miocena, il Castello di Monfestino, Sasso di Pompeano, le cascate del Bucamante e la fortezza del Castello del Sasso. Proseguendo si giunge a Pavullo dove ci si può sostare per visitare il Museo Naturalistico del Frignano, il palazzo Ducale del XVIII sec., borgo di Montecuccoli e la pieve romanica di Monteobizzo. Successivamente la via prosegue all'interno dei boschi raggiungendo il ponte del Diavolo. Si prosegue dirigendosi verso Sasso Tignoso, lungo la strada si incontrano i resti di alcune capanne celtiche, giunti a San Pellegrino in Alpe si sconfina nel territorio della provincia di Lucca, per proseguire lungo i sentieri della Toscana. Da Aprile a Settembre tutta la provincia di Modena è un continuo brulicare di rievocazioni storiche:

- Aprile a Vignola si ricordano i fasti cinquecenteschi durante la festa dei ciliegi in fiore

- A Luglio a Frassinoro si festeggia la Settimana Matildica

- Ad Agosto a Fiumalbo si svolge uno spettacolo teatrale relativo ad un episodio dell'inquisizione

- A Settembre si svolgono i due cortei di oltre 1000 figuranti a Finale Estense e Finale Emilia

- A Settembre a Savignano sul Panaro va in scena la Lotta per la Spada dei Contrari

LUOGHI DA VISITARE

L'abbazia di Nonantola è il monumento romanico della provincia di Modena che può reggere il confronto con il Duomo di Modena. Fu fondata nel 742 dall'abate Anselmo e dedicata a S. Silvestro, e fu più volte danneggiata a causa di incendi e saccheggiata, ma fu sempre ricostruita dopo ogni disgrazia. I restauri del 1914 e 1917 portarono definitivamente via dalla struttura tutto ciò che dopo il XII sec. era stato aggiunto e modificato alla struttura originaria. La parte più interessante e più antica è sicuramente la cripta formata da 64 colonne di piccole dimensioni sormontate da capitelli, i quali a loro volta sorreggono le volte a crociera. Di notevole pregio sono i bassorilievi raffiguranti eventi evangelici e fatti veramente appartenuti alla storia della stessa Abbazia, posti sul portale d'ingresso.

Le rocche e i castelli della pianura, nati al principio per motivi di difesa, nei secoli mutarono trasformandosi in regge signorili, oggetto di mondanità per il ceto sociale dell'aristocrazia. Molte di queste dimore sono poi divenute sedi comunale, musei ed alcune continuano a essere di proprietà di famiglie da generazioni. Sull'asse della strada Vignolese, si possono visitare i castelli di Spilamberto, Vignola e Savignano. Il Castello di Vignola è quello che meglio conserva le caratteristiche medioevali del '300, con le torri ben pronunciata e una di queste più alta delle altre detta Nonantolana. Il castello oggi è divenuto un museo. Dalla parte opposta verso via Giardini si incontrano i castelli di Formigine, Maranello (proprietà privata), Spezzano e Carpi. Nella montagna modenese, nell'alta valle del Secchia, si trovano antiche dimore come la rocca di Montefiorino risalente al XII XIII sec. all'interno della quale è stato allestito un museo, dove sono raccolte fotografie, oggetti e documenti scritti che raccontano la storia e la fine della repubblica partigiana. A Carpi è allestito invece il museo al deportato politico e razziale, il quale è collocato in un'ala del palazzo Pio, per chi volesse si può visitare in oltre il campo di concentramento di Fossoli a pochi chilometri da Carpi, questa era la prima tappa obbligatoria prima della deportazione in Germania. I comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, hanno dato vita all'unione "Terre di castelli", per meglio servire ed operare su una terra così ricca di storia. Castelnuovo Rangone ha il suo centro storico medioevale che si sviluppa attorno alla torre; Castelvetro di Modena ha Piazza Roma come centro della città sulla quale si affaccia il Palazzo comunale, la torre dell'orologio, le prigioni e il Palazzo Rinaldi; Savignano sul Panaro presenta il Borgo medioevale in posizione dominante rispetto al capoluogo, sul quale troneggia il castello un tempo composto da ponte levatoio, mentre il centro abitato del paese ospita una biblioteca, un teatro e spazi espositivi, tra cui il museo paleontologico dell'elefante; a Spilamberto il torrione medioevale risale al XIV sec. munito un tempo di ponte levatoio; opposta al torrione si colloca la Rocca Rangoni del XIII sec., la quale subì nel tempo modifiche sino a divenire residenza signorile. Vignola è rinomata, oltre che per le sue ciliegie, anche per la conservazione dei suoi beni culturali, come la rocca del IX sec., di fronte alla rocca è posto Palazzo Boncompagni oggi proprietà della chiesa, sempre nel centro storico è edificata la casa di Ludovico Muratori.

A Settembre a Castelvetro si ricorda la figura di Torquato Tasso alla corte dei Conti Rangoni, e in questo evento si inscena una partita a Dama Vivente nella piazza del paese

Palazzo Comunale di Modena

Palazzo Ducale Modena

Elenco

Informazioni Turistiche

- Borghi

- Percorsi Bike

- Parchi

- Trekking

Seguici sui social

Visitiamo i Comuni della Provincia

Carpi

Castelvetro

Spilamberto

Esploriamo il comune della provincia di Modena

Il Blog del Nostro Canale Informativo

GRAPPA - ANIMA ITALIA

2024-10-03 12:12

2024-10-03 12:12

COSA VISITARE IN UMBRIA?

2024-09-18 12:17

2024-09-18 12:17

VALLE DI LEDRO

2024-06-04 15:50

2024-06-04 15:50

VAL VENOSTA

2024-06-01 22:26

2024-06-01 22:26

VALLE ISARCO

2024-06-01 22:24

2024-06-01 22:24

APPENNINO TOSCO EMILIANO- MONTE LA NUDA - MONTE TONDO

2024-05-15 11:47

2024-05-15 11:47

ITINERARI RELIGIOSI TOSCANA

2024-05-15 11:45

2024-05-15 11:45

CASCATE DELLA GRONDARA

2024-05-15 11:43

2024-05-15 11:43

ITINERARIO COMUNE MEDIOEVALE SAN GIMIGNANO

2024-05-15 11:41

2024-05-15 11:41

VIAGGIO IN CROAZIA - CITTA' DI SPALATO

2024-05-01 10:35

2024-05-01 10:35

RACCONTI DI FIRENZE

2023-10-04 13:25

2023-10-04 13:25

BORGO E ROCCA MEDIOEVALE DI TORINO

2022-09-02 11:47

2022-09-02 11:47

LEGGENDE E MISTERI DI TORINO - LA CITTA' DELL' ESOTERISMO

2022-06-30 15:58

2022-06-30 15:58

SISTEMA FLUVIALE

2022-04-08 13:05

2022-04-08 13:05

AREE VERDI DI MILANO

2022-04-04 07:06

2022-04-04 07:06

VILLAGGIO CRESPI - L'UTOPIA DELL'INDUSTRIALE

2020-06-19 16:22

2020-06-19 16:22

RINASCITA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA LOMBARDIA

2020-06-13 13:56

2020-06-13 13:56

Il Museo Diocesano di Sarzana e le sue Reliquie

2020-05-25 06:43

2020-05-25 06:43

BASILICA SAN FRUTTUOSO

2020-05-19 09:01

2020-05-19 09:01

I BORGHI PIU' BELLI DELLA LIGURIA

2020-05-01 16:03

2020-05-01 16:03

© 2006. Esploriamo